终身成长操作系统的实现思路

终身成长操作系统的框架设计已经迭代了三个版本,后面可能还会不断完善。

框架已经建立,可以在这个基础上开始下个阶段的工作了。

从今天开始,进入到模块级别的设计实现阶段,过程中再根据实际情况优化框架设计。

一边设计一边实现,一边实现一边设计,这就是演化式设计,也是敏捷思想的具体体现。

打造终身成长操作系统,我采用自己熟悉的软件系统设计开发的思路来进行。

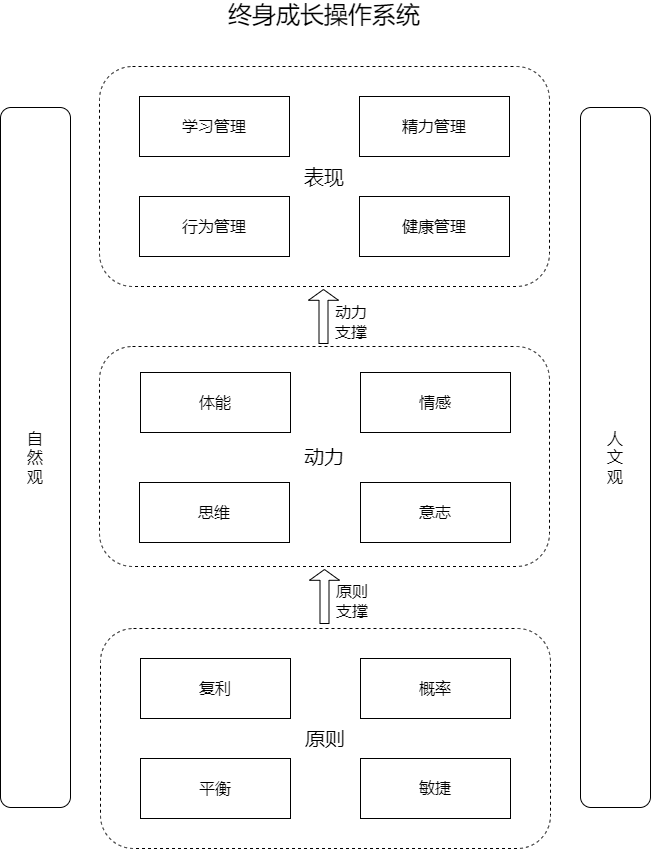

最新版本的终身成长操作系统的框架如下:

前期,我们先不考虑两侧的“自然观”和“人文观”两大模块,因为这两个模块属于辅助的外围模块,严格意义上不算是终身成长操作系统的子模块,只是关联模块而已。

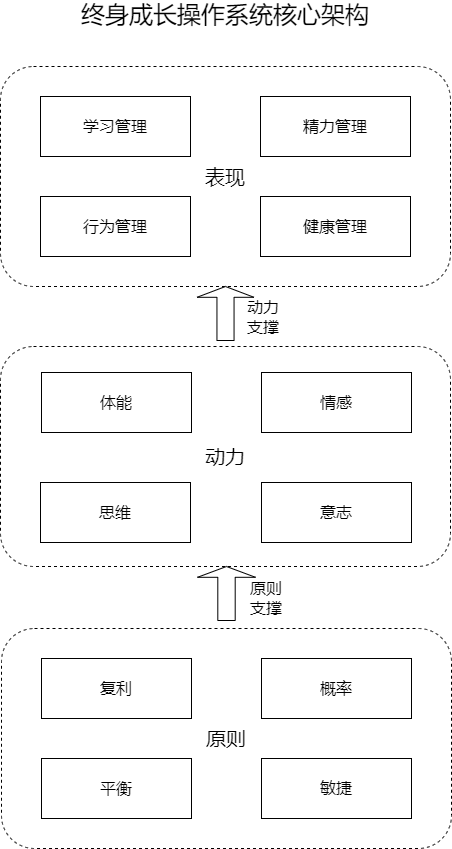

去掉这两个外围模块,框架结构变成这样:

这个框架属于典型的分层架构模式。

分层架构模式,在软件系统的设计开发中,是最常见的一种架构模式。

因为它更符合我们的思维习惯,层次分明,结构清晰,易于理解。

在实现层面上,一般有两种实现路径:自上而下的路径和自下而上路径。

所谓自上而下的路径,就是先从上层模块开始,把需要的操作界面设计出来,系统直接呈现出来的可操作的具体方法和路径是什么?

比如学习管理,它具体的方法是什么?如何展开实践?

而操作界面用到的底层模块,还属于待定的状态,需要逐级向下展开实现。

所以自下而上的路径,就是我们先从底层模块开始,把需要的原子模块设计实现出来,它们是系统构建的基础。

比如什么复利的思想?什么是敏捷的思想?情感和意志,在系统中的定义和范畴是什么?

然后像搭积木一样,把这些原子模块搭建成更大的模块,逐级向上搭建,最终呈现出来系统的全貌。

在实际的软件系统的设计开发中,我们通常会采用自上而下和自下而上相结合的方式。

这是一种工程实践中摸索出来的最佳模式,符合我们大脑的工作原理。

我们的大脑有两种工作模式:专注模式和发散模式。

打个形象的比喻,这两种思维模式就好比手电筒的聚焦模式和广角模式。

在聚焦模式下,亮度很强,可以很清楚地看清一块地方,但范围有限。

在广角模式下,亮度比较弱,但却可以看见更大的一片区域。

自上而下的路径,利用了大脑的发散模式,让我们更关注于系统的全局和整体。

自下而上的路径,利用了大脑的专注模式,聚焦于具体的点,但容易忽视全局。

两种设计路径的结合,刚好优势互补,既关注了系统全局,又落实于细节,上下合围,效果最佳。

所以,我们的终身成长操作系统的构建,也采用这种上下合围的思路。